Рязанское Бюро судебно-медицинской экспертизы. Вехи истории

▼ кликнуть для просмотра книги ▼

Материал подготовлен к 75-летию образования судебно-медицинской службы Рязанской области.

Возникновение, становление и развитие судебной медицины в Рязанской области отражает основные этапы истории России.

В 1865 году была проведена реформа органов местного самоуправления, сыгравшая существенную роль в развитии судебной медицины. Суть преобразований состояла в том, что местные государственные медицинские органы из ведения медицинского департамента Министерства внутренних дел передавались в непосредственное подчинение губернаторов. Император Александр ІІ 8 июня 1865 года подписал «Высочайше утверждённые Временные правила о преобразовании губернских учреждений ведомства Министерства внутренних дел» в 37-ми губерниях и Бессарабской области. В соответствии с этим документом, губернские врачебные управы преобразовывались во врачебные отделения губернских правлений. Таким образом, судебно-медицинское ведомство, было поставлено в полное подчинение местным властям, и губернатор должен был отвечать перед министром внутренних дел и императором за состояние судебной медицины, санитарную службу, борьбу с эпидемиями и был кровно заинтересован в медицинском благополучии вверенной ему губернии.

Архивные документы указывают, что со второй половины XIX века в Рязанской губернии уже осуществлялись все виды судебно-медицинской экспертизы, проводившиеся в то время в России, уездными и городовыми (с 1912 г. судебными) врачами Министерства внутренних дел по требованию суда и следствия.

Так в 1868 году в Рязанской губернии было проведено 965 различных экспертиз, из них 220 исследований трупов. Среди причин смерти фигурируют различные виды внешнего насилия, в том числе и такие как «закусание животными». В случае смерти от воздействия химических факторов отмечены: отравления мышьяком, сулемой, неорганическими и органическими кислотами, алкоголем, а также пищевые отравления.

Освидетельствование живых лиц занимало ведущее место в экспертной практике судебных врачей. Оно проводилось по самым различным поводам:

-

освидетельствования для определения возможности выполнения гражданской или военной службы;

-

судебно-психиатрические освидетельствования;

-

освидетельствования потерпевших (побои, увечья);

-

акушерско-гинекологические освидетельствования (определение бывших родов, изнасилования, детоубийства);

-

освидетельствования по бракоразводным делам;

-

освидетельствования для привлечения к ответственности врачей за должностные преступления и врачебные ошибки;

-

освидетельствования по поводу незаконного врачевания;

-

освидетельствования для определения состояния здоровья с целью установления возможности подвергнуть данное лицо телесному наказанию.

В 1866 году, комиссии врачей предлагалось, определить общее состояние рекрутов на предмет установления, смогут ли они перенести наказание, вынесенное судом — сечение розгами.

С целью технического оснащения службы 23 июня 1867 года Рязанскому губернатору был прислан первый микроскоп, предназначавшийся для врача, производившего судебно-медицинские исследования. Через три года для этих же целей поступили ещё три микроскопа, переданные Скопинскому, Пронскому уездным судебным врачам и Рязанскому городскому врачу.

Особо следует выделить активную деятельность Врачебного общества Рязани, основанного в 1875 году, и деятельность съездов земских врачей Рязанской губернии. Съезды земских врачей и Врачебное общество Рязанской губернии много внимания уделяли вопросам медицинского обслуживания населения. Они касались главным образом правильной и чёткой организации медицинского дела на местах. Среди этих вопросов были и касающиеся судебно-медицинской экспертизы.

На VІ съезде земских врачей Рязанской губернии было предложено выделить специального санитарного врача в губернию. До сих пор эти обязанности лежали на «уездных врачах», а в городах на «городовых врачах». Для получения этого звания требовалось выдержать специальный экзамен по «гигиене и судебной медицине». До организации земства эти врачи несли свою медицинскую службу по губернии. С организацией земства, некоторые функции были с них сняты, и в их обязанности входила только санитарная и судебная части. Однако размеры обслуживаемой «уездными» и «городовыми врачами» территории, постоянная занятость, тяжёлые условия жизни делали малоэффективной их работу по санитарной части. На эту работу у них не хватало ни времени, ни сил. Бюро съезда в своём решении отметило: «Вопрос о санитарном враче — вопрос будущего». И действительно, этот вопрос оказался далеким будущим. Полностью он был решён только в годы Советской власти.

На VІІІ съезде земских врачей Рязанской губернии один из видных деятелей медицинской общественности Рязани Д.Н. Жданов поднял вопрос о разделении деятельности санитарных врачей и судебных медиков, так как при «современном состоянии медицины эти специальности не совместимы в одном лице уездного или городового врача». Он требовал запретить земским врачам выполнять судебно-медицинские обязанности, к которым они привлекались из-за занятости уездных врачей.

ІХ съезд земских врачей снова вернулся к обсуждению вопроса об обязанностях «уездного и городового врача». В положениях съезда записано: «Правительственные уездные врачи, по смыслу закона от них и по возложенным на них обязанностям, собственно, и в настоящее время представляют собою санитарных и судебно-медицинских врачей, тем более что для занятия этой должности требуется сдача экзамена по судебной медицине и общественной гигиене с медицинской полицией, дающего учёно-служебную степень «уездного врача»». Исходя из этого, бюро предлагало создать из них институт уездных санитарных врачей, судебно-медицинские обязанности возложить на участковых врачей, которые очень часто их выполняли, уездных и городовых врачей перевести всецело на земское санитарное дело.

Для научной и практической деятельности съездов и обществ того времени характерно было органическое соединение научных и практических вопросов судебной медицины. Возникшие в период бурного расцвета русской науки и русской общественно-политической мысли, они живо и активно отзывались на все события общественной жизни своего времени.

Прогрессивное развитие научной и практической судебной медицины во второй половине ХІХ века было связано с прогрессивной деятельностью медицинских съездов и медицинских обществ. Видные деятели обществ подняли судебную медицину на высокий уровень, обогатили её рядом блестящих открытий, но многие прекрасные начинания и предложения по организации судебно-медицинской службы не вошли в практику судебно-медицинской экспертизы.

Становление судебно-медицинской экспертизы в первые годы Советской власти проходило в тяжёлых условиях гражданской войны. Вопросы здравоохранения находились в ведении Совета врачебных коллегий, учреждённого в 1917 году. При совете были созданы Учёный совет и секция судебно-медицинской экспертизы.

11 июля 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров был создан Народный Комиссариат Здравоохранения. При нём был организован отдел гражданской медицины с подотделом медицинской экспертизы. По положению, в функции отдела входили контроль и руководство всем делом медицинской экспертизы, разработка и систематизация руководящих указаний, положений и инструкций в области медицинской экспертизы, подготовка кадров, организация учреждений. Подотдел являлся также высшей инстанцией при рассмотрении сложных дел.

10 февраля 1919 года принято постановление Народного Комиссариата Здравоохранения N°3 пункт 34, которого был посвящён положению о подотделах «медицинской экспертизы медико-санитарных отделов Совета Депутатов губерний, городов», согласно которому:

«1. Подотделы медицинской экспертизы учреждаются в губерниях и городах для заведывания делами по медицинской экспертизе.

2. Губернские и Городские подотделы медицинской экспертизы входят в состав местных медико-санитарных отделов на общих основаниях и руководствуются по специальным предметам ведения распоряжениями и указаниями Народного Комиссариата Здравоохранения.

3. В области медицинской экспертизы подотделы ведают делами:

а) медицинскими,

б) медико-юридическими,

в) медико-административными.

4. К медицинским делам относятся: руководство деятельностью районных и уездных медицинских экспертов, дела по личному составу их, по производству специальных экспертиз в лабораториях, по устройству местных музеев, по созыву местных совещаний и консультаций по предметам медицинской экспертизы.

5. К медико-юридическим делам принадлежат: организация судебных экспертиз на научных основаниях, установления порядка освидетельствования на местах мёртвых тел и живых людей, а равно исследования вещественных доказательств, заключения по запросам судебных властей касающихся медико-юридической казуистики.

6. К делам медико-административным относятся: освидетельствование душевнобольных на предмет наложения и снятия опеки, согласно установленным правилам, освидетельствование в других случаях, когда таковые возложены на подотдел медицинской экспертизы.

7. Подотделы медицинской экспертизы ведут учёт деятельности медицинских экспертов и составляют периодические отчёты о положении медицинских экспертиз в губерниях и городах.

8. Во главе каждого подотдела медицинской экспертизы состоит его заведующий, приглашаемый Губернским медико-санитарным отделом на общих основаниях.

9. Медицинские экспертизы распределяются и перемещаются в районах, городах и уездах Губернским медико-санитарным отделом по представлению подотдела медицинской экспертизы.

10. При исполнении своих обязанностей медицинские эксперты пользуются содействием местных должностных лиц и учреждений и работают в контакте с другими медицинскими установлениями»,

подписанное Народным Комиссаром Здравоохранения Н. Семашко, управляющим делами Народного Комиссариата Здравоохранения Н. Фрейбергом и заведующим подотделом медицинской экспертизы Н. Лавягиным. Этим постановлением судебная медицина была возведена в ранг самостоятельной государственной службы.»

Необходимо отметить, что губернские органы здравоохранения в первые годы Советской власти часто меняли своё название: так, первоначально после Октябрьской революции в марте 1918 года органы здравоохранения в губерниях имели название «Медико-санитарный Комиссариат». 20 августа 1918 года Комиссариат был реорганизован в Губернский отдел здравоохранения, 2 января 1919 года переименован в медико-санитарный отдел, а в июле 1919 года вновь реорганизован в Губернский отдел здравоохранения.

Ещё до выхода постановления Народного Комиссариата Здравоохранения об организации подотделов медицинской экспертизы в губерниях очевидно, в целях предварительной организационной работы в г. Рязани в ноябре 1918 года состоялось совещание судебных врачей, представителей народного суда и лиц, знакомых с судебной медициной. По мысли представителя МВД Щекина: «При губернском отделе здравоохранения образуется подотдел медицинской экспертизы в составе заведующего подотделом и его канцелярии. В уездах в качестве представителей подотдела, выполняющих текущую работу на местах, остаются уездные судебные врачи, переименованные в уездные медицинские эксперты. Совещание, учитывая состояние путей сообщения и крайне разнообразные функции уездных медицинских экспертов, категорически высказалось, вопреки мнению центра за необходимость сохранения в каждом уезде медицинского эксперта и за сохранение их помощников — уездных судебных фельдшеров. Все уездные медицинские эксперты губернии во главе с заведующим подотделом составляют совещание, которое, собираясь периодически, рассматривает все местные вопросы, касающиеся надлежащей постановки и практики медицинской экспертизы. Центр предложил упразднить уездных судебных фельдшеров и отпустил средства на содержание только 7-ми государственных медицинских экспертов, предложив остальных экспертов в случае необходимости в них содержать на местные средства».

После проведённого совещания в январе 1919 года из Министерства внутренних дел выделены судебные врачи и организован подотдел медицинской экспертизы при Губернском отделе здравоохранения. Должности уездных фельдшеров были упразднены 10 апреля 1919 года.

В январе 1919 года принято постановление Народного Комиссара здравоохранения о подотделах медицинской экспертизы в губерниях. Издано первое Положение о правах и обязанностях Государственных медицинских экспертов. В апреле 1919 года Народным Комиссариатом Здравоохранения и Народным Комиссариатом Юстиции изданы Правила о порядке вскрытия трупов, лиц умерших в больницах и лечебных заведениях, и Временные правила классификации телесных повреждений. В мае 1919 года вышло Временное постановление для медицинских экспертов о порядке производства исследования трупов. Утверждено Положение о лабораториях судебно-медицинской экспертизы для химических, микроскопических и биологических исследований. До июня 1919 года в Рязанской губернии было 12 медицинских экспертов, не считая, заведующего подотделом Медицинской экспертизы при Губернском отделе здравоохранения. Все они ранее являлись судебными врачами МВД. Медицинские эксперты распределялись в губернии с расчётом одна должность на каждый уезд.

В июне 1919 года Губернский отдел здравоохранения уведомил Губернский отдел юстиции о следующем: «распоряжением подотдела медицинской экспертизы Народного Комиссариата Здравоохранения установлено для Рязанской губернии вместо 12-ти медицинских экспертов только 7 (из них один — в городе и 6 — в уездах, полагая одного медицинского эксперта на 2 уезда) на каковое число медицинских экспертов и был ассигнован кредит. В связи, с вышеизложенным, Губернский отдел здравоохранения в заседании 14 июля 1919 года определил установить окружных медицинских экспертов в следующих городах губернии: в г. Рязани — для города Рязани и Рязанского уезда (Антонов М.И.); в Сапожке — для Сапожковского и Спасского уездов; в Раненбурге — для Раненбурского и Даньковского уездов (Вартенсьянц В.Х.); в Михайлове — для Михайловского и Пронского уездов; в Скопине — для Скопинского и Ряжского уездов (Липец С.М.); в Зарайске — для Зарайского и Егорьевского уездов; в Касимове — для Касимовского уезда и затем для Спас-Клепиковского уезда. Должности же медицинских экспертов в г. Спасске, Данькове, Пронске, Ряжске и Егорьевске упразднить. Сообщая об изложенном, Губернский отдел здравоохранения просил отдел юстиции сделать со своей стороны распоряжение всем следственным комиссиям губернии о том, чтобы вызовы медицинских экспертов из других уездов для медицинской экспертизы по возможности были не по каждому делу, а приурочивались бы к группе таких дел и делались бы заблаговременно…».

Таким образом, в январе 1919 года в Рязанской губернии был уже организован подотдел медицинской экспертизы при Губернском отделе здравоохранения со штатом, состоящим из 12-ти уездных медицинских экспертов и заведующего подотделом, на содержание которых средства отпускал Народный Комиссариат Здравоохранения. Однако в июне этого же года средства на содержание были отпущены только для 7-ми медицинских экспертов — заведующего подотделом и 6-ти уездных медицинских экспертов.

Начиная с первой половины 1923 года, вновь были отпущены средства на содержание 13-ти медицинских экспертов, включая и заведующего подотделом. Такое финансирование сохранялось до 1928 года — до вхождения Рязанской губернии в состав Московской области.

В отчёте о деятельности медицинских экспертов за 1919 год зафиксировано следующее: «Освидетельствование живых людей производится в учреждениях по принадлежности, в помещениях следственных комиссий, в частных квартирах. Освидетельствование душевнобольных по делам об опеке производится в Губернском отделе здравоохранения Особой Комиссии в составе экспертов: трёх психиатров и заведующего подотделом медицинской экспертизы. Освидетельствование по делам отделов Народного Комиссариата Труда и Народного Комиссариата Социального обеспечения производится при местных отделах труда и социального обеспечения в составе не менее двух врачей и других должностных лиц, предусмотренных существующими на этот предмет инструкциями. Для клинического испытания свидетельствуемых имеется Губернская Советская соматическая больница и Губернская Советская психиатрическая при с. Голенчино. Исследование мёртвых тел производилось в подавляющем большинстве случаев по месту смерти; в уездных городах при покойницких больниц; в Рязани в часовне Рязанской губернской больницы».

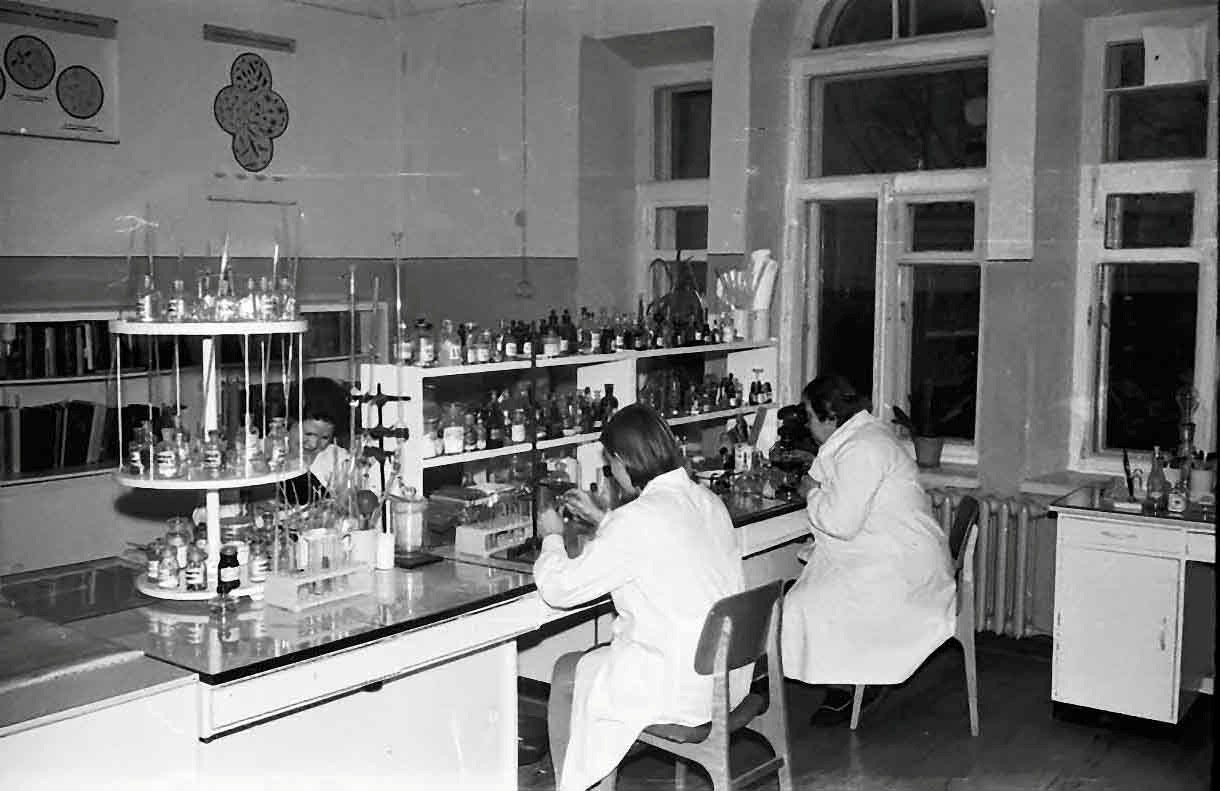

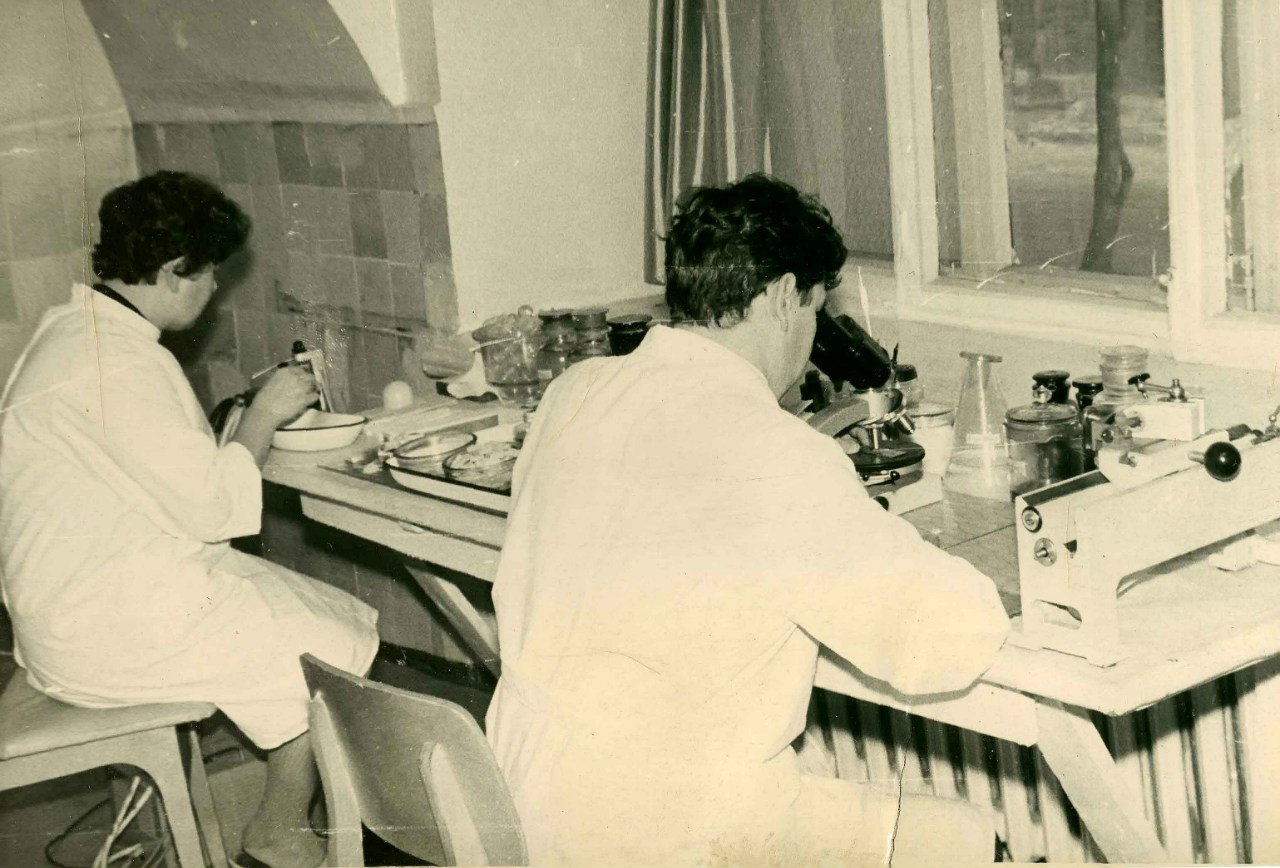

Из отчётов за 1918 – 1919 годы известно, что в Рязанской губернии с июля 1918 года действовала судебно-медицинская лаборатория как отделение Губернской центральной химико-микроскопической лаборатории при Губернском отделе здравоохранения. Заведующей лабораторией являлась лекарь Зинаида Семёновна Циханская-Клиот. Помещалась лаборатория в г. Рязани в особом каменном здании на территории Губернской Советской соматической больницы. Личный состав судебно-медицинской лаборатории: один химик с дипломом об окончании Московских высших технических курсов по циклу химии в естественном отделении Анна Николаевна Матюхова. В 1918 году денежное содержание Матюховой А.Н. составляло 846 рублей, а в 1919 году — 2970 рублей.

Во втором полугодии 1918 года судебно-медицинской лабораторией было исследовано: а) внутренностей — 13; б) пятен — 5; в) других предметов — 19 (хлеба — 3; блинов — 1; муки — 3; рвотных масс, кала и урины — 1; пышек — 2; конфет — 1; порошкообразных веществ — 3; жидкости — 1; земли — 2; листьев — 1; селёдок — 1).

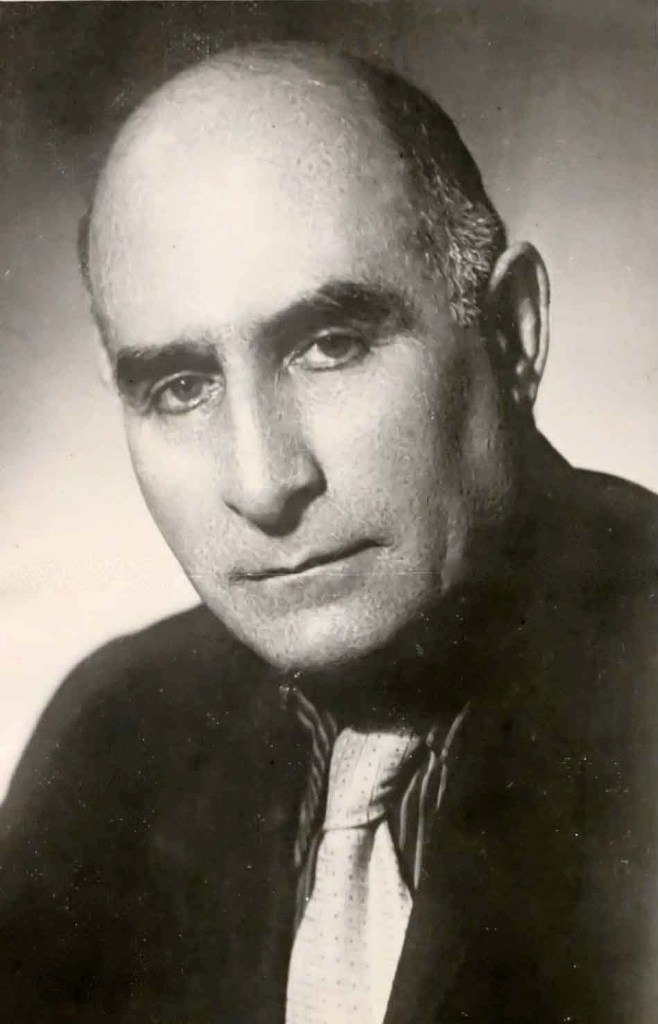

В период с 1919 года по 1928 год в Рязанской губернии обслуживание медицинскими экспертами осуществлялось в разные годы следующим образом: Любшин (к сожалению здесь и далее по тексту инициалы некоторых сотрудников установить не удалось) являлся заведующим подотделом медицинской экспертизы до 1921 года, Антонов Михаил Иванович назначен заведующим подотделом медицинской экспертизы Рязанского губернского отдела здравоохранения с апреля 1921 года, Матюхова Анна Николаевна — судебный химик с 1918 года, Орестов Пётр Васильевич — в течение 1922 года служил санитарным врачом в г. Рязани, с декабря 1923 года Губернский судебный химик.

Медицинскими экспертами уездов в те годы являлись:

-

в Зарайском — Фельтейберг, затем Притворов Михаил Петрович;

-

в Даньковском — Дьяконов и Троицкий П.А. (совместитель);

-

в Егорьевском — Тарасов;

-

в Рязанском — Хрушев, затем Антонов М.И. и Фортунатов Владимир;

-

в Скопинском — Лянбаум, затем Липец Соломон Максимович (с 1926 года заведующий уездным отделом здравоохранения и по совместительству медицинский эксперт);

-

в Сасовском — Тамарина Нина Николаевна, затем Шульгин Леонид Александрович (обслуживал Сасовский уезд с 1926 года);

-

в Спасском — Кутуков (совместитель) и Илларионов Анатолий Иванович, затем Фатькин Василий Фёдорович;

-

в Сапожковском — Савин, затем Попов Егор Андреевич;

-

в Спас-Клепиковском — Пелющенко Иван Григорьевич, заведующий Спас-Клепиковском больницей, по совместительству медицинский эксперт, затем Влаев В.Н.;

-

в Михайловском — Антонов М.И., затем Небольсин и Соколов Николай Викторович;

-

Бляхман Мария Моисеевна являлась медицинским экспертом Михайловского уезда и на 0,5 ставки — медицинским экспертом Скопинского уезда;

-

в Старожиловском — Молчанов Михаил Матвеевич (заведующий Гулынской больницей, по совместительству медицинский эксперт Старожиловского уезда);

-

в Пронском — Галахов;

-

в Ряжском — Смирнов, затем Добкин Н.Д. и Турвянский Павел Васильевич (совместитель);

-

в Касимовском — Пустовалов, затем Чунихин Антон Николаевич и Соколинский Владимир Михайлович;

-

в Раненбургском — Вартенесьянц Вартенес Христофорович;

-

в Елатомском — Багрецов Н.Д.;

-

в Шацком — Тамарина Н.Н.

20 – 25 сентября 1920 года состоялся I Всероссийский съезд Государственных медицинских экспертов. Подлежащие рассмотрению вопросы были разделены на две группы:

-

I-я группа — Организационная: организация медицинской экспертизы в РСФСР и её ближайшие задачи; Положение Государственного медицинского эксперта, его права и обязанности, условия работы и отношение к судо-следственным органам; социально-трудовая экспертиза, её задачи и выполнение в Центре и на местах, взаимоотношение судебно-медицинской и социально-трудовой экспертизы; отчётность, формы и сроки её, разработка отчётности о деятельности медицинской экспертизы; финансирование, смета, денежная отчётность.

-

II-я группа — Научная: научно-практическая подготовка экспертов-врачей, лаборантов, клиническое прохождение курса медицинской экспертизы, создание общества судебных медиков; социальные проблемы в судебной медицине (самоубийство, аборт, передача путём брака социальных болезней, гомосексуализм и т. д.); научные доклады, касающиеся исследования живого человека; научные доклады, касающиеся исследования вещественных доказательств.

В октябре 1921 года было введено в действие новое «Положение о судебно-медицинских экспертах», утверждённое Народным Комиссариатом Здравоохранения и Народным Комиссариатом Юстиции. В 1921 году произошло отделение судебно-медицинской экспертизы от социально-трудовой. В 1922 году проведена организационная перестройка судебно-медицинской экспертизы. Так в Народном Комиссариате Здравоохранения утверждена секция судебно-медицинской экспертизы, в губерниях — должность Губернского судебно-медицинского эксперта при Губернском отделе здравоохранения, в уездах — уездного судебно-медицинского эксперта. В крупных городах один судебно-медицинский эксперт полагался на 100 тыс. жителей. В 1924 году в Народном Комиссариате Здравоохранения РСФСР была введена должность Главного судебно-медицинского эксперта. Таким образом, на данном этапе, была завершена организация структуры судебно-медицинской экспертизы, сохранившаяся на многие годы.

Согласно отчёту 24-х губерний России за 1919 – 1923 годы, опубликованном в сборнике N°2 «Судебно-медицинская экспертиза» (Москва, 1925 год) в Рязанской губернии проводились судебно-медицинские исследования трупов лиц, погибших вследствие: травматических повреждений (ранение острым оружием, огнестрельным оружием, ушибы, падения, смятия и прочее); асфиксии (удавление, повешение, утопление, другие виды асфиксий); термических повреждений (ожоги, замерзание); повреждений электрическим током или молнией; лишения пищи; отравления (мышьяком, ртутью, другими неорганическими ядами, окисью углерода, спиртом и его суррогатами, другими органическими ядами); а также от болезней.

В то время допускалась выдача заключений о причине смерти на основании лишь осмотра трупа. Проводилось большое количество освидетельствований живых лиц по поводам: травматических повреждений (ушибы, раны и другие повреждения); растления и изнасилования; расстройства физического здоровья; психических расстройств; определение возраста, телесного и душевного развития; определения состояния здоровья (при беременности и в послеродовом периоде, в других случаях); определение трудоспособности (промышленных тружеников, военно-увеченных, иных лиц, нуждающихся по болезни или другим причинам в социальном обеспечении и пенсии). Всего за 5 лет освидетельствовано 65 529 человек: в 1919 г. — 29 337, в 1920 — 10 827, в 1921 — 9 005, в 1922 — 6 631, в 1923 — 9 729 человек.

В 1928 году по постановлению ВЦИК на территории РСФСР создаются вместо губерний новые административные единицы — округа и области. В том числе был образован Рязанский округ в составе Московской области. В июне 1930 года округа были ликвидированы, Рязанский округ на правах района остался в составе Московской области.

26 сентября 1937 года Московская область была разделена на Московскую, Тульскую и Рязанскую. С этого времени Рязанская область существует как самостоятельная административная единица в составе РСФСР. В тот период в области было образовано 52 района. За время нахождения Рязанского региона в Московской области документов в Государственном архиве Рязанской области по организационным вопросам и личному составу судебно-медицинской экспертизы не имеется. Безусловно, в этот период судебно-медицинская деятельность продолжалась на всей территории Рязанского района, входившего в состав Московской области.

В период территориальной реорганизации в феврале 1929 года в г. Рязани прошло губернское совещание по судебно-медицинской экспертизе под руководством главного судебно-медицинского эксперта России доктора Я.Л. Лейбовича. В это время из общего количества врачей (337) Рязанской губернии насчитывалось 13 судебно-медицинских экспертов и один судебный химик. На совещании было признано неудовлетворительным состояние покойницких (моргов) в уездах губернии и в г. Рязани.

В данный период положительным фактом явилась постройка в 1928 году в г. Сасово «новой мертвецкой с удобствами небывалыми для этого звена судебно-медицинской службы: помещения разделены на два отделения — секционную и врачебный кабинет; в секционной — плитовой пол с люком, ведущим в морг; подвальное помещение с бетонированными стенами и потолками» («Вопросы здравоохранения». Москва, 1929. – С. 64).

После образования 26 сентября 1937 года Рязанской области с 52-мя районами, с 1 января 1938 года организована Областная судебно-медицинская экспертиза с самостоятельным балансом. Судебно-медицинская экспертиза была представлена в г. Рязани: областной судебно-медицинский эксперт — Антонов М.И., секретарь — Евфровицкая Н.П., главный бухгалтер — Рубцов К.И., заведующий судебно-медицинской лабораторией — Орестов П.В., судебный химик — Ивонен М.К., лаборант лаборатории — Шалашов А.С., технический помощник по моргу в г. Рязани — Мертешев Н.Ф., санитарка морга в г. Рязани — Матюхина И.И., сторож морга в г. Рязани — Матюхин Е.Д. Районные судебно-медицинские эксперты (обслуживающие участки, объединявшие 2 – 4 района): в Касимовском — Чунихин А.Н., в Михайловском — Грацинский Н.Н., в Раненбургском — Вартанесьянц В.Х., в Ряжском — Филимонов И.С., в Рязанском — Фортунатов В.Н., в Сапожковском — Стаханов Н.П., в Сасовском — Кременский П.Ф., в Скопинском — Липец С.М., в Спасском — Фатькин В.Ф. Остальные районы по обеспечению судебно-медицинской экспертной деятельностью входили в участки вышеназванных районов, либо обслуживались совместителями — врачами районных больниц, большей частью по «жетонам».

В период до 1941 года в Рязанской области реорганизуются и создаются новые районные и межрайонные судебно-медицинские участки — отделения, и к началу Великой Отечественной войны их насчитывалось 31.

Судебно-медицинские исследования трупов в городе Рязани до 1 января 1940 года производились в патологоанатомическом отделении больницы им. Н.А. Семашко, «покойницких» больниц города, в том числе и в Областной психиатрической больнице, расположенной в с. Голенчино. Освидетельствование живых лиц — в небольших кабинетах этих же больниц. Областная судебно-медицинская лаборатория и администрация размещались вместе с санитарно-бактериологической и химической станциями в переоборудованном ветхом деревянном здании. Судебно-медицинские районные и межрайонные участки размещались на базе районных больниц. Материально-техническая база судебно-медицинской экспертизы в эти годы оставалась слабой, условия работы судебно-медицинских экспертов и патологоанатомического персонала были неудовлетворительными.

С 1940 года в городе Рязани на ул. Горького, д.7А были построены судебно-медицинский морг и административное здание. Морг представлял собой одноэтажное кирпичное здание, разделенное на тамбур и две секционные. Одна секционная около 25 м2 на 2 стола, вторая — около 15 м2 на 1 стол. Под зданием находился подвал с входом с улицы. В подвале непродолжительное время хранились тела умерших до их исследования, и после исследования. Административное здание, деревянное, площадью примерно около 40 м2, было разделено на два помещения. В одном была размещена канцелярия и областной судебно-медицинский эксперт, во втором находились санитары морга и сторож. Освидетельствование живых лиц проводилось в выделенном для этих целей кабинете при Колхозной поликлинике.

|

|